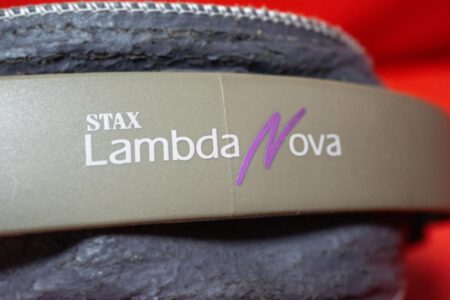

STAXのイヤースピーカーシステム「Lambda Nova Classic System」を導入してみました。

STAXは以前から気になっていたものの、専用のアンプ(ドライバーユニット)が必要で古い機種はスピーカー端子につなぐものだったりイヤースピーカーの劣化が目立つものも多かったりで機会に恵まれていませんでした。

今回の「Lambda Nova Classic System」も1994年発売でイヤースピーカーの状態も万全とはいえませんが、試すならこのくらいが良いだろうなと。

ドライバーユニットは半導体タイプの「SRM-3」です。

基本回路はACアダプタを使うSRM-Xhと同じらしいですが、そこそこしっかりした電源を積んでアッテネータもグレードアップされています。

イヤースピーカー使うにはドライバーユニットがなければ始まらないというニーズには十分でしょう。

イヤースピーカーは「Lambda Nova Classic」で中級クラスという感じでしょうか。

Lambda Nova Signatureのほうがたしか知名度としては有名だったような気がします。

まずは動作確認的にHIFIMAN EF400のRCA出力をドライバーユニットにつなぎ、イヤースピーカーには手を入れずに聴いてみます。

ボーカルの透明感が良いですね。

低域はそこまで強くないみたいでスイープ等で確認してみると25Hzくらいからレベルが上がってくる感じです。

とりあえずビビりとかはないので安心しました。

この段階だと全体の低歪み感はHD800など使い慣れているとそこまででもない印象で、HIFIMANを振動膜駆動が強力になったような感じのサウンドです。

ギターも鮮度が高く、ちょっと中域高めの帯域がシャキッとしていてそれがアクセントになっているようです。

残響成分が非常に良く聞き取れて分離していて、場のノイズや息遣いなどは非常に細やかに聴き取れます。

古い音源も意外と粗を出さすに鳴らすのは世代的に合っている部分もあるのかな。

ただこの段階では内部の薄いウレタンがボロボロになっていて、静電ユニットも接着剤が溶けたのかズレていたのでそこを補修しました。

実際にはイヤーパッドの接着剤が隙間に入り込んでいて虫かごを外すのにかなり苦労したんですけどね。

今のはメッシュになっているらしいので手近にあったものとしてシルクの羽二重があったので、適当な大きさに切って入れておきました。

ユニットのほうは結構いろいろとガタが来てる感じもありましたけど可能な限り補修して本来の位置に。

これで低音がもっとしっかり左右揃って出るようになり、シルクのおかげかしっとりとしつつ透明感が上がりつつパワフルさが出て有機的なサウンドになった気がします。

補修のおかげもあるでしょうけれど、多少はエージングあるいは暖機運転が必要なのかもしれません。

スケールが小さくならないという点でイヤースピーカーという命名もなるほどなという印象です。

シルクに交換したこともあってか、音場はそこまで広いとは感じませんが、むやみに広大さをアピールして響きを乗せるようなものよりはかえって素直で良いです。

むしろ上流の粗も見えてきたのでDACをDENAFRIPS ARES IIにしてみました。

それまでの高域のキツさが減ってウェルバランスにかなり変わったので、もはや上流を奢らないといけないレベルになったということですね。

少なくともクラシックはこちらのほうがだいぶ良いと思います。

すっかりSTAXにハマってしまったようで、このあともおそらくイヤースピーカー関連の記事が続くような予感(すでに結論が出てますけど)です。

(当サイトでは、Amazonアソシエイトをはじめとした第三者配信のアフィリエイトプログラムにより商品をご紹介致しております。)

Leave a Comment