Technicsのレコードプレーヤー「SL-1000」を入手しました。

もうだいぶ前なのですっかり書いたつもりになってましたが。

某所で見つけて最初は他の方に良いのでは?と紹介してたのですけど、一向に売れる気配がないので買ってみちゃうかと。

ターンテーブルが初代のSP-10、それにEPA-99というトーンアームをセットしたもので、今のSL-1000Rのご先祖様みたいなモデルですね。

SP-10にありがちなアルミ腐食が結構盛大に出ているので嫌われたんだと思いますが、動作は全く問題ありません

当初はストロボがボケて見えないというのがありましたが、その後回復したのでおそらく輸送時の結露でしょう。

もちろん50Hzに切り替えて回転も安定していますし、ワウフラッターもスマホアプリで計測した感じではそこそこの精度を保っているみたいです。

キャビネットはオマケくらいに思っていましたが、思った以上に手間がかかっていてバネを主に使ったフローティング構造です。

SP-10の実力によるところが大きいとは思いますが、これまで使っていたBL-99Vよりも低音が出るなというのが当初の感想です。

EPA-99はわりとオーソドックスなS字アームで、その後のテクニクスのトーンアームの基礎になってるようなモデルだと思います。

やや構造が古い印象はありますが、十分良いものです。

SL-1000やEPA-99については情報が少なく、説明書がないので探り探りで使いました。

サブウェイトも後部に装着できるようになっていて、現在市販されているSL-1200シリーズ用のものがそのまま使えます。

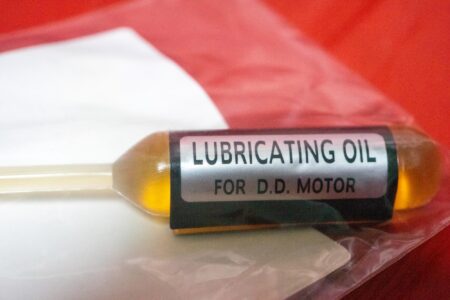

あとは注油も少ししてみてしばらく時間を置いてみましたが、特に回転精度に変化はないですし、音も静かです。

この静けさを体感してしまうとBL-99Vはやっぱり多少のゴロがあったんだなと感じます。

ターンテーブルでそんなに変わるわけがないと思いつつもなぜかセバレーションが良く、それでいて中抜けしないのはアームもわりと優秀なのでしょう。

サエクほどラテラルを気にしなくて良くピーキーでないので使いやすいですし。

システム全体としては交響曲でのスケールアップが著しく、とりわけピアニッシモの描写が繊細です。

S/Nが良いのもあるのでしょうし、低音がとにかく厚くキレも良い印象です。

あえて欠点を挙げるとすればフラッター部分が高域をややキツくする傾向はありそうで、そこはベルトドライブの優位性が感じられる部分です。

これまでがサクションでターンテーブルシートが使いづらかったので、RTS-30を本格投入したこともかなりプラスに働いていると思われます。

こうなってくると本格的にメインのターンテーブルに仕立てたいという欲が生まれてくるわけで、そこはまたちょっとずつご紹介していこうと思います。

(当サイトでは、Amazonアソシエイトをはじめとした第三者配信のアフィリエイトプログラムにより商品をご紹介致しております。)

Leave a Comment