BUFFALOの6TB USB外付けハードディスク「HD-TDA6U3」を追加導入しました。

その前に外付けHDDを追加したのが昨年の7月のようですから、1年で6TBをほぼ使い切ったということになります。

実際にはその前の4TBがディスクエラーになったので、その分を移しましたし、まだ完全に満杯になったわけではないですけど。

内蔵ドライブが間違いなく判別できるという意味で、今回もWDが無難かなぁと思っていましたが、TOSHIBA銘のこのHDDも中身はほぼ間違いなく東芝でしょうから、これでいくことに。

S.M.A.R.T.を確認しますと「TOSHIBA DT02ABA600V」でした。

WDをチョイスしなかった理由は価格面もありますが、動作音とACアダプタのノイズがわりと大きいというのもありました。

動作音は仕方ないとして、ACアダプタのノイズのほうはひとまずサンリッツのノイズフィルタ経由にすることでそこそこ回避できていますが。

今回のBUFFALOも当然ながらACアダプタですが、横幅が広いタイプで電源タップに挿しやすいのは良いところです。

電源ノイズに関してはやっぱり結構大きいので、オーディオマニア的には外付けHDDやNASをなるべく減らすのが良いのでしょうけれど、そこは仕事の絡みもあるのでなかなかそうもいきません。

こまめに電源をオフにすることも考えましたが、あいにくHD-TDA6U3自体には電源スイッチがないので、現状はそのままにしてあります。

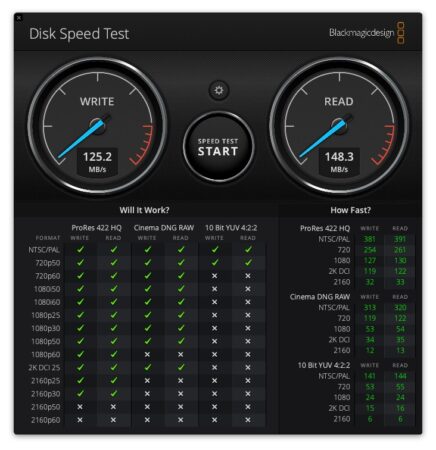

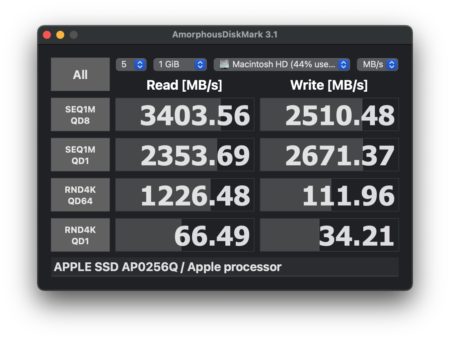

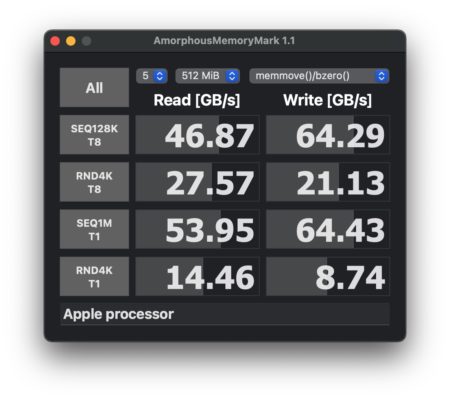

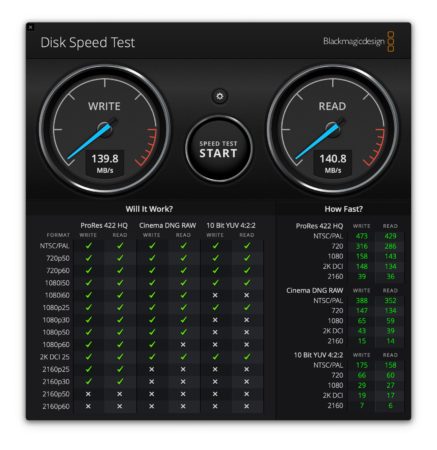

速度に関しては上記のとおり、ハードディスクにしてはそこそこ高速ですし、元々がテレビ録画用途主体なので動作音もそれなりに静かです。

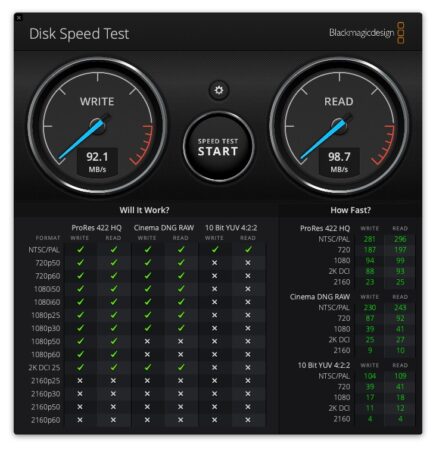

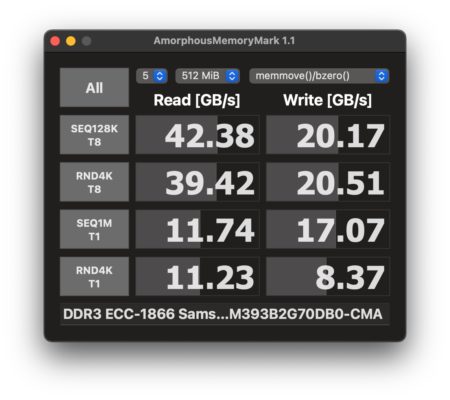

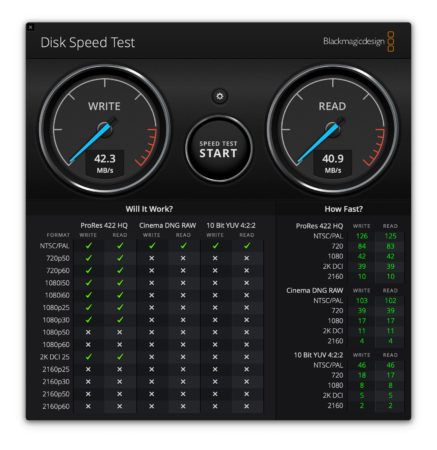

ちなみにWDのほうはすでにかなり書き込んでるので条件が揃っていませんが、下のような感じになっています。

HD-TDA6U3が原因かどうかは定かではありませんが、接続後にMac Proが夜中にカーネルパニックで再起動されてしまっているというのが何度かありました。

普通にスリープ解除したりするぶんには問題ないので、とりあえずPowerNapを無効にして様子見していますが、それ以降は一度もカーネルパニックは起きていません。

そのあたりは本来だとテレビ録画用ですし、Macとの相性もあるでしょうから多少は仕方ないところでしょう。

これで当面の容量は確保されました。

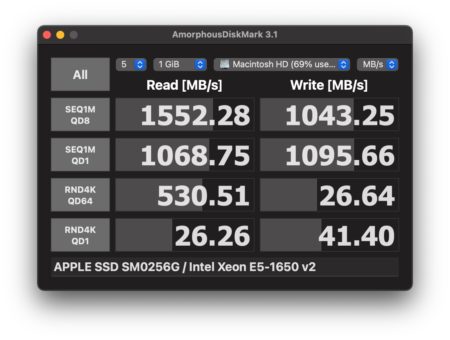

NASがもう少し多いと良いなぁとか、SSDを増量したいなどという気持ちはありますけど、それこそノイズ源ばかり増やしても仕方ないですし、しばらくはこれで良しとしましょう。