103月

ISOCLEANのケーブルスタビライザー「CS-128」を入手してみました。

ケーブルインシュレーターはACOUSTIC REVIVEのRCI-3Hを愛用していて音質面では絶大な信頼を置いていますが、電源ケーブルと信号ケーブルがどうしても交差してしまう箇所があり、そこにシールド効果があって立体交差的な配置ができるものがあっても良いなと。

CS-128は純銅の無垢板が上下に、左右は真鍮という、なかなか重量級(1.26kg)の金属の塊です。

ケーブルは基本的には中に貫通させる形で入れて周囲を付属のウレタンフォームみたいなので固定するのが本来です。

ただこのウレタンフォームが粉をふいたみたいに劣化していて、とりあえず掃除してもまた加水分解していきそうなのでシルクの真綿で宙に浮くような感じにしてみました。

ちなみに純銅の板もメッキの表面にブツブツが出てましたが、これはメラミンスポンジで拭いたらキレイに取れました。

脚はスパイクになっているので、下にひとまず板を敷いておきました。

スパイク受けはひとまず使わない状態ですが、かなり尖ったスパイクなので床に直置きはかなり厳しいかも。

掃除の時にスパイク付けたままやっていて指に突き刺したくらいです。

プリとパワー間のRCAケーブルで使ってみましたが、音としては中域が厚めになった感じがします。

透明感というよりは重心が下がるような変化の方向性で、機材に重しを置いた場合と似たような傾向です。

ただ良く聴いていくと場の空気感が出ていて、ハープシコードなどの古楽器でも薄っぺらい感じが減ってしっかりした音色になっています。

これはどちらかというとシルクの効果も大きいかもしれませんが。

ただなにぶんケーブルを通すにも接続を外して穴に通すか、すでに敷設してある場合だと上の板をレンチで外して入れる必要があって、だいぶ不便です。

電源ケーブルのようにコネクタが大きめなケーブルをウレタンフォームで固定するならほぼ板を外さないと厳しいでしょう。

お値段も決して安くはないですし、左右分けようと思えば2個必要になりますから気軽にはオススメしづらいかな。

とはいえ、これ自体の重さがしっかりある点やスパイクでズレにくい点も併せて考えると、載せるだけのケーブルインシュレーターと違ってケーブルのはわせ方をコントロールしやすい部分はあります。

素材に拘らなければ類似のものを市販のパーツで作ることもできるでしょうし、そういう意味で参考になる製品ではあると感じました。

¥26,136

(2025/02/03 03:48:00時点 楽天市場調べ-詳細)

073月

PanasonicのSFPモジュール「PN54022」を導入してみました。

これまではアライドテレシスの1000BASE/SXのを使っていて通常は特に問題はなかったですが、なぜか時間経過とともにスマホのコントローラからUPnPサーバを見失いがちだったので、その解決にももしかしたらつながるかもなと。

またネットワークハブ自体がPanasonic製を2台(「PN28160K」と「PN28160」)使っているので、純正との組み合わせのほうが安定するでしょうし。

ハブ双方にSFPモジュールを挿しているのですが今回は1つだけの入手ですので、DELAやSoundgenicのみを接続してあるPN28160のほうをPN54022に交換しました。

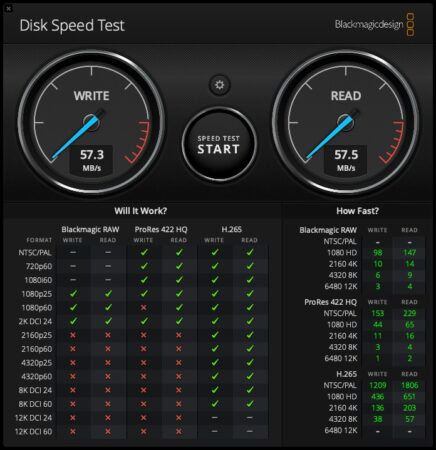

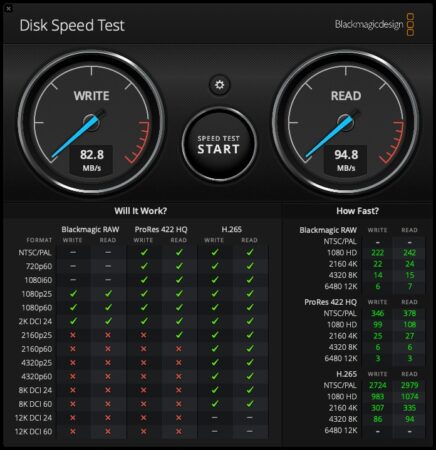

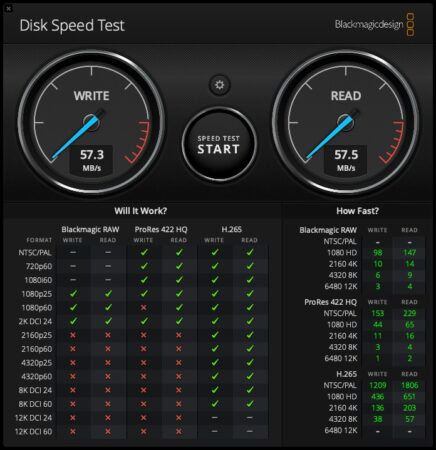

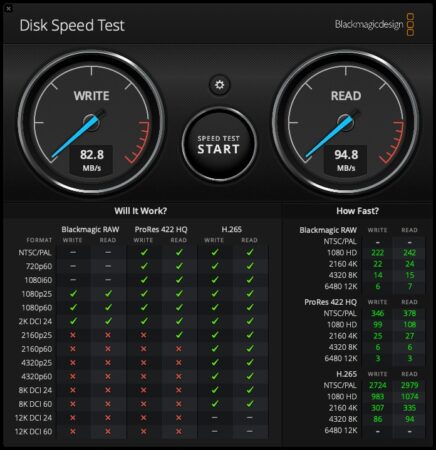

まずは変更の前後でSoundgenicのアクセス速度が変わったかどうかを動作確認がてら試してみました。

交換前が60MB/s前後でしたが90MB/sくらいになってやや速くなったようです。

ただMacはSAMBAの実装が最近あまり良くなくて、マウントから時間が経つと極端に遅くなる傾向があるので他の要素によるものである可能性もあるかもしれません。

一応はどちらを計測するときも一旦マウント解除して再接続したタイミングでやってみてありますけども。

あと体感上も一覧表示が出るまでの初速みたいな部分がちょっと速くなったような気もします。

肝心の音ですけど、これが予想以上に違って驚きました。

以前と比べて明らかにガサガサしていなくて厚みがあるサウンドになっていて、ネットワークオーディオのネガな部分が払拭されています。

正直、ハブより効く印象ですし、先日までに入れ替えたDDCや外部クロックより変化は大きいくらいかも。

もちろんそれらの積み上げで変わってきたのもあるでしょうし、そもそもコントローラくらいしか通信が通過しないはずなのにどうしてそんなに変わるのか、理屈は全く分からないですが。

Panasonicのモジュールは消費電力も少なめらしいですし、動作温度も60℃を想定しているのでそのあたりの安心感も込みで導入した価値はあったかなと思います。

ただあくまでネットワークハブやNASも含めてこのあたりの機材は「パソコン周辺機器」とみなしていますので、個人的にはパソコンも含めて「できればないほうが良いもの」という認識で捉えています。

世の中はすっかりストリーミング主体になってきていますが、アーティストの創作活動継続のための還元も含めて考えると、一応そのための環境は整備しつつも主たる音源は可能な限りは円盤でいけたら良いなとも思っているところです。

パナソニック(Panasonic)

¥30,000

(2025/02/03 03:48:01時点 Amazon調べ-詳細)

053月

aune audioの外部クロック「XC1」にも一応付属のケーブルがありましたが、あまりに短いのでいくつか調達して試してみました。

まずはRG58/Uで作ってあるものを動作確認的に調達しました。

こちらは芯線が単線ですが、インピーダンスは厳密には50Ωではなく53.5Ωだそうです。

もちろん音切れとかそういったことはなく、普通に使えています。

ただ矩形波だとちょっとキツさが出たりするので、ネットで評判を見かけたテイシン電機の「CCA-7-010」を調達しました。

交換すると透明度がずいぶん違っていて、とりわけ矩形波では余計に差が出るみたいです。

交換当初から低域の空気振動がしっかり感じ取れるようになって音像はややタイトになりますが、多少煌びやかさが出たかなという気もします。

ケーブル自体はKYOWAのRG58A/Uで、インピーダンスはちゃんと50Ω、内部導体が単線から撚線となっています。

しばらく落ち着かせたところで再確認しますと、やはり低域が出るのは間違いないようです。

やや硬さはありタイトな印象も変わらないですが当初よりは安定感は出ました。

ハイスピードっぽさが前に出て、少しオーディオ的表現な部分を感じるところもありますが、これはおそらくキレが良くて立ち下がりが早い傾向から来るものと思われます。

オーディオ的評価ではたしかにコレが良いのですけど、どうも最初のクロック導入時の感動といいますか、楽しい感じが薄れた気もして試しにRG316のケーブルも調達してみました。

ちなみに安いケーブルばかりでオーディオグレードのものは試していませんが、それは50Ωの製品が少ない(ほとんどが75Ω)のも理由のひとつです。

まずは安めのもので変化の度合いや傾向を掴みたいというのもありますけどね。

RG316はテフロン被膜ですが、細手ということもあって損失は多めです。

そんなに長いケーブルを使うわけではないですし、超高周波を扱うわけでもないのでそこまで気にしなくて良いとは思いますが。

正直全く期待はしていなかったのですが、個人的にはこれがいちばんしっくり来ました。

空間表現が豊かで余韻がキレイなのが一押しポイントです。

低域はテイシン電機のものより厚みが少なめですが、クロックやDDCがしっかり温まると中高域のブレがより少なくなって音の芯がしっかりする感覚があります。

あまり音質とか仔細に耳が行く感じではなく、自然に次々音楽を聴き入ってる感じなので、そういう意味では結局コレがいちばん楽しく聴けて良いということだろうと判断しました。

たった3本聴き比べただけですが、それぞれの特色を聴いてみた印象から推測するに、そういう線は実際にはなさそうですが芯線が単線でテフロン被膜なんてのがあればそれが良いのかな、なんて印象もありました。

クロック自体がそんな高級なものというわけではないですし、当面はこのままで良いかなというまとまり具合になっているので現状はRG316で使っていこうと思っています。

ちょっと別の対処でDELA経由の音が大きく改善したのですが、それはまた別の機会に。

¥4,857

(2025/02/03 09:40:50時点 楽天市場調べ-詳細)

292月

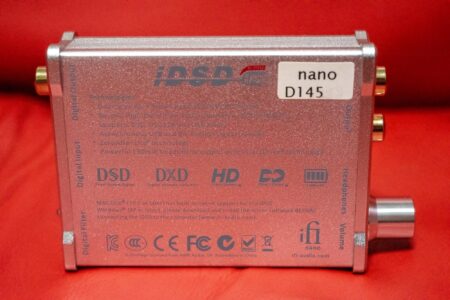

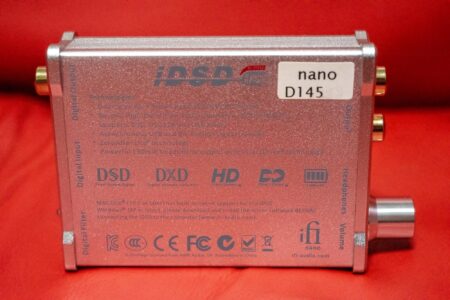

iFi AudioのポータブルDACアンプ「nano iDSD」を今さらながらに入手してみました。

iPhoneやAndroidでDSD256まで再生できるというのは今でも十分強めのスペックだと思いますが、ファームウェアによるらしいので5.2にしておきました。

ちなみに最新は5.3らしいですけど、MQAに対応する代わりにS/PDIF出力が無効になるらしく、うちではMQAは使わないので5.2に留めておきました。

まずは動作確認でHIFIMAN ANANDAを繋いでみましたが、やや派手めではあるものの据え置きにも対抗できるくらいのパワー感はあります。

ファームウェアを更新するとさらに良くなった感じもしました。

ただイヤホンで使おうとするとiPhoneではnano iDSD側のみでのボリューム調整となってしまい、細かなボリューム調整がかなりやりづらいです。

高能率のものだと消音から一段上げただけでもうるさいくらいかも。

Windowsなら個々のアプリやroonのDSPボリュームなども使えますが、音質や操作性を考えるとイマイチかな。

駆動力からするとヘッドホンで使うのに特化したような感じと割り切ったほうが良いでしょう。

最近だとスティック型DACも充実していて、アレなら電源もiPhoneから取れますし、わざわざ本体充電しなくちゃいけないnano iDSDの出番は正直少ないです。

ヘッドホン端子も3.5mmアンバランスだけでちょっと中途半端ではありますが、最近の実売価格(中古ですけど)を考えるとお買い得感はあります。

後継機種や同社の最近のモデルを検討する上で一旦試してみるのには結構良い機種じゃないかなと思った次第です。

¥19,320

(2025/02/03 09:41:31時点 楽天市場調べ-詳細)

272月

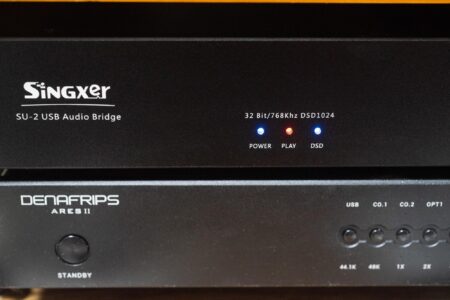

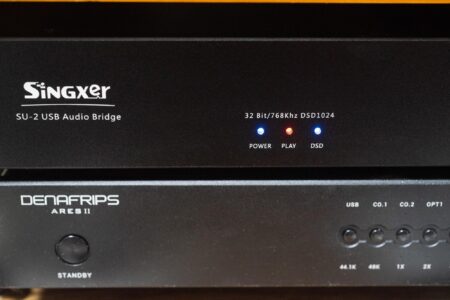

SingxerのUSB-DDC「SU-2」を導入してみました。

USB-DDCはたしかhiFaceから始めてX-DDC、hiFace Two Pro、そしてGUSTARD U12、U16と使ってきたと思います。

hiFace Two Pro以降はパソコンとの接続ではなく、SoundgenicやDELAから同軸やAES/EBU出しのためになりましたけど。

GUSTARD U12からはそれまでとだいぶ進化した感じがしていて、U16も安定動作にやや難があるものの、音質的にはかなり満足していたのですが、外部クロックを入れて「これはまだ伸びしろがあるんじゃないか」と欲が出てしまいました。

これまでの路線の延長線上でいえばU18導入が正当なところですけど、それだと面白みもないのでSU-2をチョイス。

Holo Audioなどでも母体になっていますし、定評もあるDDCですので安心感もあります。

当然ながら外部クロック入力がある点も重要なポイントでした。

U16からすると光出力がないくらいですけど、うちは前述のように同軸とAES/EBUを使っているので問題ありません。

U16と違って外部クロックを使う場合は底面のDIPスイッチを切り替えないといけないので、もう最初から外部クロック使用にセッティングしてDELAに接続しました。

(写真はデフォルトの内蔵クロック設定になっています。)

まずはaune audio XC1から正弦波で試してみると、中低域の音階が明瞭でありつつ量感が増えた感じがします。

全体的に穏やかさがあって、GUSTARD U16よりもニュートラルな印象を受けました。

U16は繊細な感じは個人的には気に入っていたのですが、やや作為的な音作りに感じられる部分があったのでそこが解消したというところでしょうか。

SU-2だと全体に腰が下がったような感覚で、いわゆる暖色系だと思います。

ジャズでは明らかに温度感が高くなっているのが感じ取れましたが、GUSTARD U16から音質は向上したものの、音傾向は若干モッサリした印象も受けました。

そこで次はクロックを矩形波に変更してみます。

ちなみにクロックを外すと真ん中の赤ランプが点滅してクロック入力が消失したのがちゃんと確認できます。

内蔵クロックの場合は青点灯のようです。

U16では正弦波のほうが良い感じだったのですが、SU-2では矩形波のほうがキレが良く、ステージのもやが晴れたような感覚があって良好そうです。

ただ矩形波はクロックケーブルの影響を受けやすいはずで、そこは今後の課題ですね。

とはいえ、矩形波使用で文句なくU16からの向上をしっかり感じ取れるようになったと思います。

まだこれで完成というわけではないですし、GUSTARD U16はパソコンとつないでroonを使うことも視野に入れての導入ではあります。

しばらく微調整しつつ、デジタル再生の底上げを地味にやっていけたら良いなと思っています。

Fanmusic

¥54,900

(2025/02/02 22:30:25時点 Amazon調べ-詳細)

262月

E-M1 Mark IIにも結局、縦グリップ「HLD-9」を導入しました。

これも構造的にはNikonに近い形でコネクタを通じてグリップとやり取りします。

コネクタのカバーがグリップ側に取り付けておけるのも同じですね。

バッテリーはカメラ本体とグリップ内部の双方に収納可能ですが、ディスプレイ上にそれぞれは表示されないようです。

ちなみに両方使えば880枚ほど撮れるんだとか。

装着すると35mmフルサイズのα7 IIと大して違わない大きさになるので、マイクロフォーサーズの良さを活かすという意味ではメリット・デメリット双方ありそうです。

マイクロフォーサーズはレンズも小さいものが多いし、手ぶれ補正も強力だからグリップの恩恵は今のところ他の2機種に比べると少なめかな。

むしろチルト液晶やタッチパネルを使っての撮影で良さが出てくるのかも。

冬だとまだまだ物撮り主体ですので、実際に屋外に持ち出してみて本来の成果が発揮されてきそうです。

近々、仕事でちょっと出張に出ますし、その時にオリンパスを持っていくかなぁ、それともSONYかなぁと迷っているところです。(Nikon D810は最初から候補を外れてます。)

¥12,800

(2025/02/03 03:48:01時点 楽天市場調べ-詳細)

Filed under: DigitalPhoto