HD800用に入手して使っていたEFFECT Audio Hades Thor Copper 8wireのアンプ側が時代もあってNEUTRIKの6.3mmアンバランスだったので、バランス接続できるプラグに換装してみることにしました。

ノイトリックのプラグは6.3mmも自分で分解可能なのは事前に調べてあって、ケーブルは8芯なのでホットは2芯ずつ、コールドは4芯がはんだ付けされていることは確認してありました。

バランス接続のプラグは4.4mmもちょっと考えましたが、はんだ付けの難易度とうちの据え置きアンプ「HIFIMAN EF400」を考えるとXLR 4pinかなと思ってNEUTRIKの金メッキプラグを調達しました。

ここまではだいぶ前に準備できていたのですが、なぜか手持ちの半田ごてが見つからず。

だいぶ探してみたものの、どうせならこの際に温調コテを調達しました。(コテ台もいっしょに見当たらないので同時購入。)

最初はHAKKOのFX600-2にしようかと思ってたのですが、なんとなくデジタル表示に憧れてgootのPX-280にしました。

昔、gootのステーション型が実家にあったのを思い出したというのもあります。

ちなみにこて先はRX-280-S2Cが付いていて、そのままで使いやすいのは良いですね。

80Wで200〜500℃まで設定でき、初期設定は350℃です。

鉛フリーだとそれくらいが良さげなようで、今回は作業性(腕のなさ)を考慮して鉛と銀入りを使いましたが温度はそのまま使いました。

本来だと300℃近辺くらいが良いのかな?

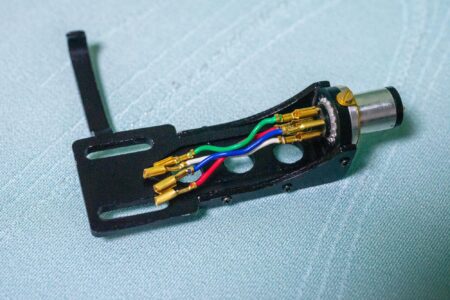

ケーブルのほうはまずは6.3mmプラグを外し、コールドが4芯になってるのを左右に振り分けるところから始めました。

ケーブルは全部同じ色で編み組みされているのでテスターで見つけていくんですが、HD800側のプラグはすでに装着されていてこのプラグが奥まった中に2pinがある構造なのでちょっと計測しづらかったです。

そうやって見つけた2芯ずつをまずはんだでまとめてそれぞれにテープ巻いてL+,L-,R+,R-と書いておきます。

ただテープ貼った後でXLRのカバーを通したので文字がちょっと消えたりしましたが、そこは再度テスターで調べて事なきを得ました。

4pin XLRのピンアサインは1番からL+,L-,R+,R-の順です。

こっちもXLRのピンに呼びはんだしておいて2芯に束ねておいたケーブルを1番ピンから順番にはんだ付けしていきました。

温度管理がしっかりされているし、下がってもすぐに設定温度に戻るのでこれまでの半田ごてよりも圧倒的に作業しやすいですね。

あとはXLRコネクタをしっかり固定できたほうが作業しやすいので、今回はサッと見つかったモンキーレンチに挟んで対応しました。

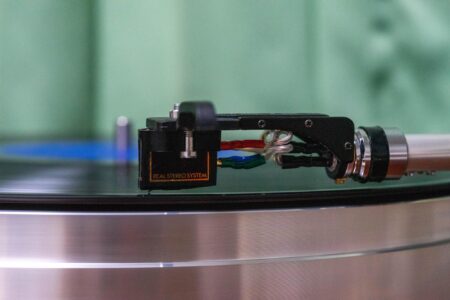

最終的に組み上げてから再度テスターで想定どおりの導通と他のピンでの絶縁まで確認したら仮で動作確認です。

おそるおそるHIFIMAN EF400につないで左右、同相逆相をチェックして無事OKでした。

ここで一旦外して引っ張り対策と絶縁にシリコンテープを巻いて完成です。

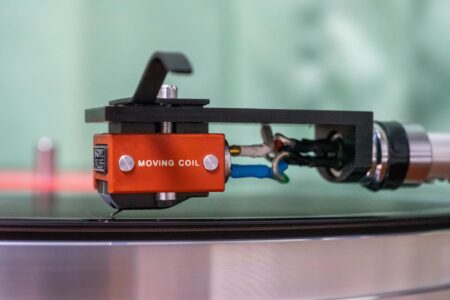

音は思ったよりも違うなぁというのが第一印象です。

自分で作業した愛着も入ってると思いますが、HIFIMAN EF400がバランス重視の構造で駆動力がそもそも上がったのもあるのでしょう。

レビュー的に言うとすれば、見晴らしが良くなった感が強く、空間再現も良くなっています。

これならイヤホンケーブルの4.4mm換装も自分である程度ならできそうかも。

イヤホンケーブルはリッツ線も多いし、プラグ自体が小さくて熱で溶けちゃいそうですし、それはそれで大変そうではありますけどね。